2025-05-22

その扉は開けられることがあったのか

昨年の秋、制作もたけなわ、個人的な依頼も

待っていただいている状況ではあったのですが

今現在の制作に影響はすくないと判断、引き受け

たのです。忘れたころにやってきた、今井パン

による世界遺産スイーツ、シリーズの第3弾は、

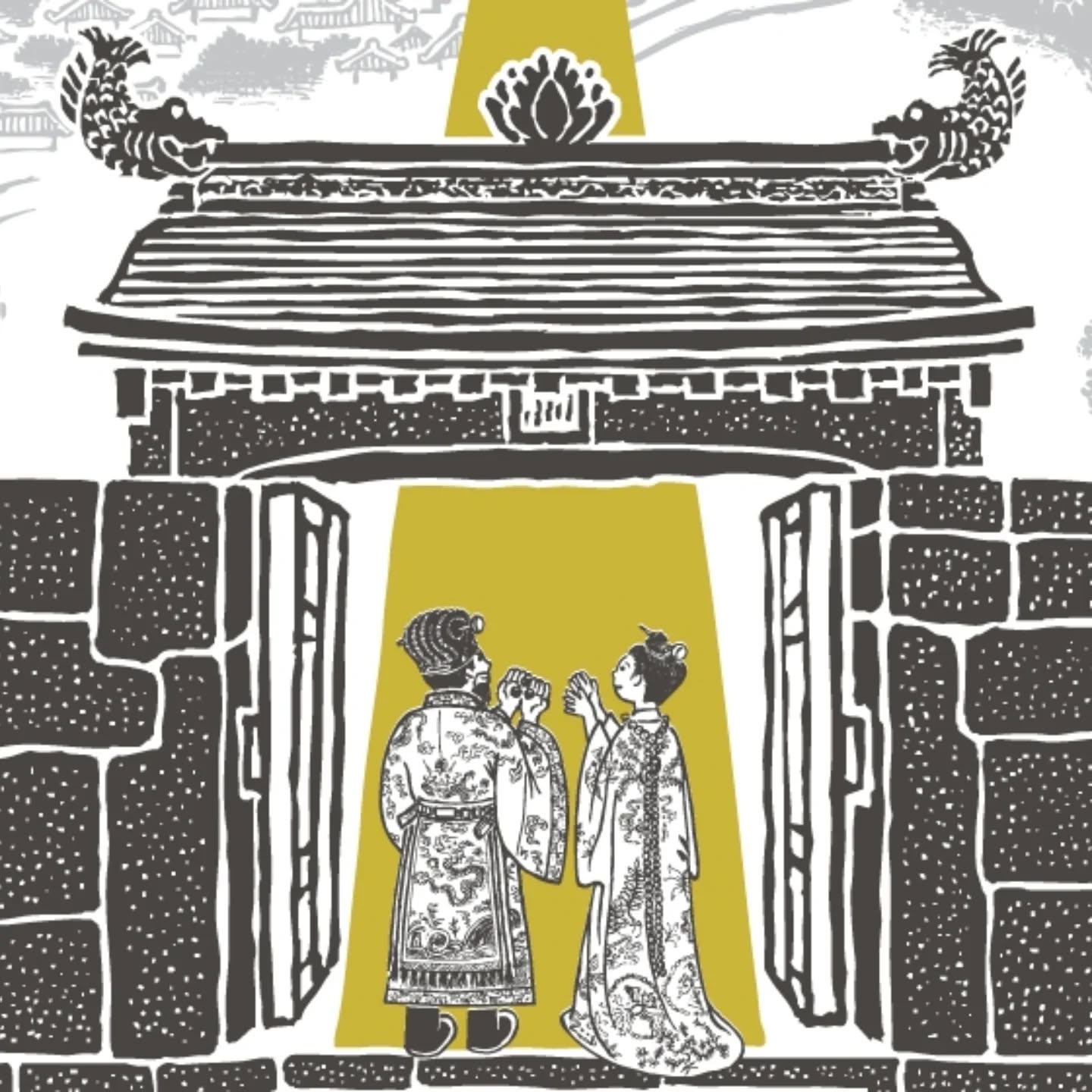

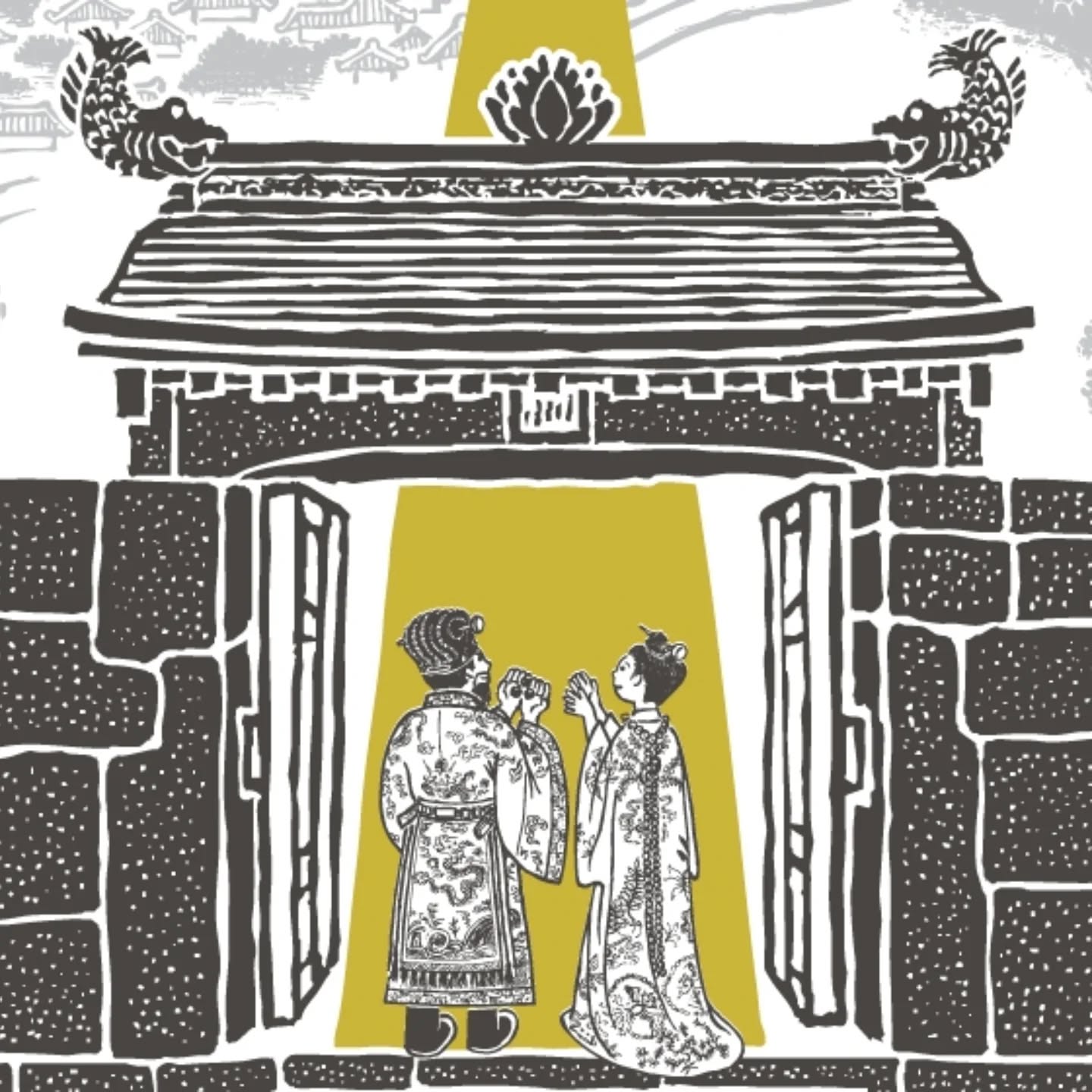

園比屋武御嶽石門(そのひゃんうたきいしもん)

である。

僕はその扉を開けたいと思った。思ったのだが、

やはり、ファンタジーとして開けてもよかった

のだろうが(どのみちイラストはファンタジーなのだ)、

史実としてどうだったのか、それを確認したい。

普通に考えて、今日までいちども開けられなかった

ということはないだろう。

最終的に那覇市文化財課に問い合わせることに

なり、突然の、「開けられることはあったのか?」

との問いに、資料を確認して折り返しお電話します

とのこと、その日18時をまわったにもかかわらず

折り返しがくる。

とにかく丁寧に、流暢に、流れるように

喋られるのでメモをとる手が追い付かず、かつ

現在そのメモがどこかに埋もれてどうにもみつからず

曖昧な記憶のまま、やりとりを記さねばならない。

1950年代、石門の修復時に纏められた資料(報告書)

によれば、儀式(それがなんの儀式かがいま思い出せない)

の際に扉が開けられたと「伝えられている」、という

記述があり、その記述を信じるのならば、

扉は開けられていました。

わかりました、ありがとうございます。

ならば私は信じる。やはり扉は開けられたのだ。

扉だけでこれだけの記述になってしまった。

召還している神、田の上のソノヒヤブは

どの記載にも伊平屋島からとあるが、

実際は伊是名島であった。

これは誤記、とはいいにくく、かつて

伊平屋・伊是名あわせて、伊平屋間切(まぎり)

という1つの行政区画であり近代に入ってから

伊是名島が村として分離独立したという経緯が、

紛らわしい表記を誘発しているようだ。

あくまで個人的な見立てとしてだが、おそらく

園比屋武御嶽は第2尚氏からのものであろう、

という。(伊平屋村教育委員会に問い合わせ)

戦前の古写真を渉猟するといやがおうにも、

惨憺たる戦火の痕もみることになる。

そのうちに、あの、なだらかな斜面にひろがる

赤瓦の街並みを、復元したい衝動がわきおこる。

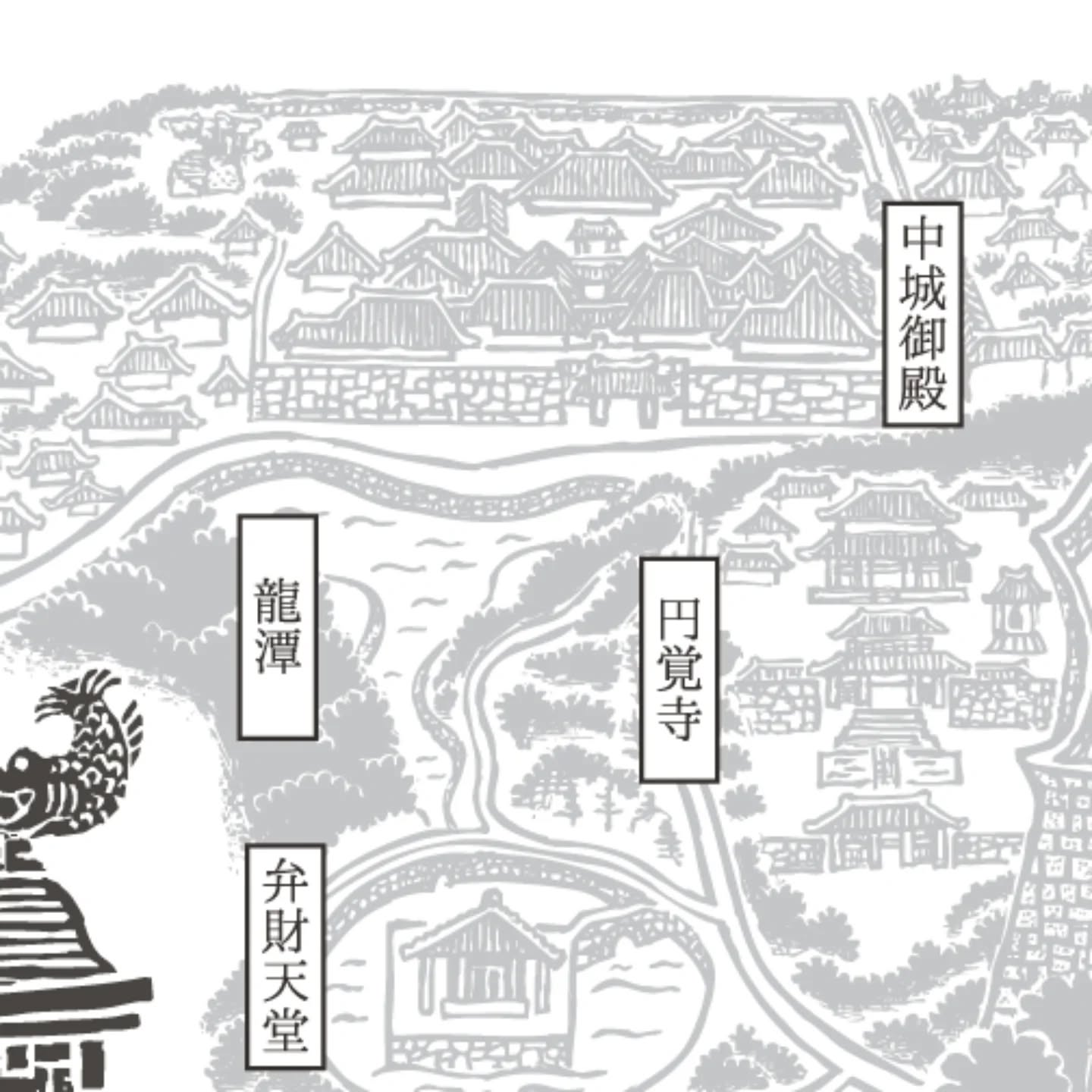

円覚寺と中城御殿が将来にわたり全面復元

されるようだ、であるならば先行して、

復元してしまおう。

おかげで円覚寺は、残された戦前の部分写真が

全体のどの位置のどの角度から撮られたのか

あらかた解るようになった。

中城御殿は、、戦前の航空写真を食い入るように

見て、想像力をフル稼働してすこし角度をつけて。

どちらも背景の一部であるにもかかわらず、

いちばん難渋したのはこの二つ(とくに中城御殿)

かもしれない。

現地をあるく。

おかげで、石門がどこまでが戦火を耐え、

どこからが復元されたのか、わかる。

なみなみなる想い。

端にどうにかねじ込んだ、首里城の城壁が

なんだか滝廉太郎の、「荒城の月」のようだ。

しかし、ここもまたぐんぐんと復元が進んで

いる。

そして、それらの上に、ばん!と配された

ポップなキャッチコピーが、良い。

それこそが、未来であり、平和というものだ。

王と聞得大君の衣装は、尚家所蔵品の資料を

参考にしたり、県立博物館に足をはこんだり、

である。

面長でスラッとではなく、長身ではないけれど

骨太な男にした。王とはそういうものだろう。